Die Stationen der Reise des Papstes nach Ungarn

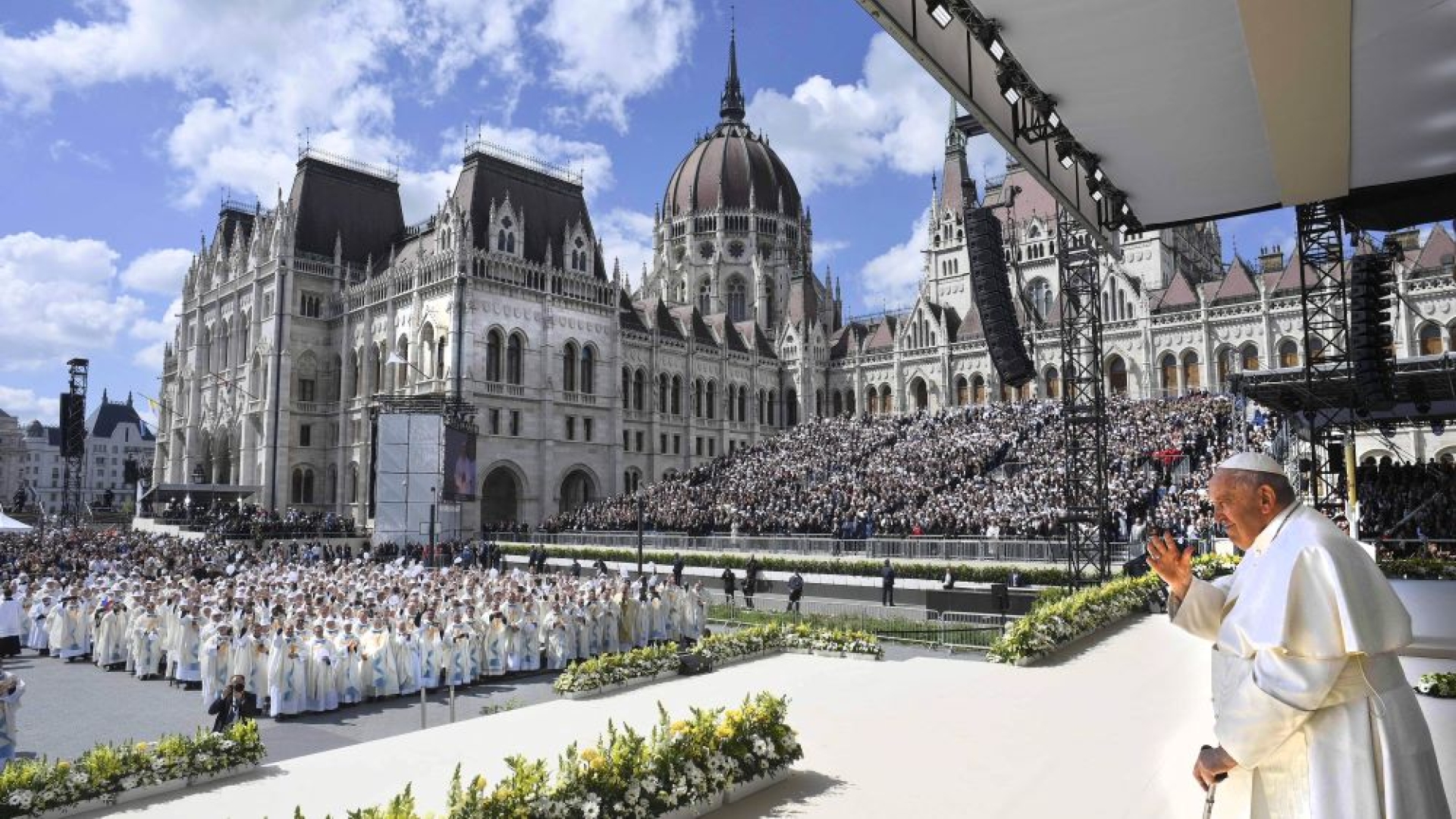

Papst Franziskus auf dem Kossuth-Lajos-Platz. Im Hintergrund das berühmte ungarische Parlament

Papst Franziskus unternahm vom 28. bis 30. April 2023 seine 41. Reise außerhalb Italiens und besuchte erneut Budapest, das er bereits am 12. September 2021 anlässlich des Abschlusses des Internationalen Eucharistischen Kongresses besucht hatte. Da Ungarn ein Grenzland zur Ukraine ist, sprach der Papst dieses Mal über den russisch-ukrainischen Konflikt. In der Tat unterstützt Ungarn die Ukraine stark durch humanitäre, aber nicht militärische Hilfe.

Freitag, 28. April

Nach einem 25-minütigen Gespräch hinter verschlossenen Türen mit der ungarischen Präsidentin Katalin Novák und einem 20-minütigen Gespräch mit Premierminister Viktor Orbán sprach der Pontifex vor den Behörden des Landes und dem diplomatischen Korps, die sich im ehemaligen Karmeliterkloster, das den Regierungssitz im Herzen der ungarischen Hauptstadt beherbergt, versammelt hatten.

Mehr als ein Jahr nach dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine scheint es keine Aussicht auf Frieden zu geben, und während sich Kiew auf eine Gegenoffensive im Frühjahr vorbereitet, beschloss Franziskus, von Budapest aus das Gewissen Europas zu alarmieren. „Wo sind die kreativen Bemühungen um den Frieden?“, fragte er und unterstützte die isolierte Stimme Ungarns für eine diplomatische Lösung des Krieges.

Außerdem lobte er das Land für seine Familienpolitik, prangerte aber auch „selbstreferentiellen Populismus“ an und betonte die Notwendigkeit, Migranten aufzunehmen. Er plädierte dafür, dass das Thema „ohne Ausreden und Verzögerungen“ angegangen werden sollte. Denn es sei „dringend notwendig, dass wir als Europa an sicheren und legalen Wegen arbeiten“, um auf die historische Herausforderung zu reagieren, die nicht durch Ablehnung bewältigt werden könne.

Anschließend traf der Papst in der St. Stephanskathedrale in Budapest mit Bischöfen, Priestern, Diakonen, geweihten Personen, Seminaristen und pastoralen Mitarbeitern aus den verschiedenen Diözesen des Landes zusammen. Angesichts der Herausforderungen, denen sich die Kirche gegenübersieht, erklärte er, sei die Kirche zu einem „prophetischen Empfang“ aufgerufen, indem sie zuhört, Gemeinschaft pflegt und vor allem dem Gebet treu bleibt.

Samstag, den 29. April

Am zweiten Tag seines Besuchs besuchte der Heilige Vater die Kirche der Heiligen Elisabeth von Ungarn, um sich mit Armen und Flüchtlingen zu treffen. Ungarn hat seit Beginn der russischen Offensive im Februar 2022 mehr als eine Million ukrainische Flüchtlinge aufgenommen, von denen sich einige Zehntausend dauerhaft niedergelassen haben.

In seiner Ansprache erinnerte der Papst daran, dass die Armen „im Herzen des Evangeliums“ stehen. Christen sollten nicht „zur Beute einer Art spirituellen Egoismus“ werden, indem sie eine Spiritualität aufbauen, die für ihre „eigene innere Ruhe“ und „eigene Zufriedenheit“ konstruiert ist. Er hob das Beispiel der heiligen Elisabeth, einer Königstochter, hervor, die „eine Abneigung gegen den Reichtum und die Eitelkeiten der Welt verspürte und den Wunsch verspürte, sich ihrer zu entledigen und sich um die Bedürftigen zu kümmern.“

Anschließend begab sich Franziskus in die Papp László Budapest Sportarena, den Sportpalast der Hauptstadt, wo fast 12.000 junge Katholiken auf ihn warteten. Er zeigte sich besonders glücklich und energisch, sprach in einem sehr lebhaften Ton und suchte den Dialog mit der Versammlung, wobei seine Rede mit Improvisationen gespickt war. Nach einer Ansprache von Ferenc Palánki, dem für die Jugendpastoral zuständigen Bischof, wurden traditionelle ungarische Tänze aufgeführt und vier Jugendliche legten ihr Zeugnis ab.

Der Pontifex erinnerte die Jugendlichen daran, dass Jesus „der Freund, der beste aller Freunde, (...) der Bruder, der beste aller Brüder, der, der immer vergibt, (...) der bereit ist, uns bei jedem Sturz wieder aufzurichten“ ist. „Christus kommt nicht, um jemanden zu zügeln“, fuhr er fort, sondern will, dass seine Jünger „freie junge Menschen auf dem Weg sind, Weggefährten eines Gottes, der ihre Bedürfnisse hört und auf ihre Träume achtet. (...) Er wertet unsere Erwartungen nie ab, sondern hebt im Gegenteil die Messlatte für unsere Wünsche an“, betonte der Heilige Vater.

„Spürst du, dass es gut ist, den Herrn zu lieben, eine große Familie zu gründen, denen zu helfen, die in Not sind? Denke nicht, dass dies unerreichbare Wünsche sind, sondern investiere in die großen Ziele des Lebens!“, ermutigte Franziskus. Und er warnte: „Heute ist die Versuchung groß, sich mit einem Mobiltelefon und ein paar Freunden zufrieden zu geben. Aber auch wenn das viele tun, auch wenn es das ist, was du gerne tun möchtest, ist es nicht gut.“

Der Papst betonte die Notwendigkeit, die Stille zu bewahren, „den Boden, auf dem man wohltuende Beziehungen pflegen kann, weil er es uns ermöglicht, Jesus anzuvertrauen, was wir erleben“, sein spirituelles Leben zu pflegen. „Aber die Stille ist nicht dazu da, um an Handys und sozialen Netzwerken kleben zu bleiben – nein, bitte: Das Leben ist real, nicht virtuell, es findet nicht auf einem Bildschirm statt, sondern in der Welt!“, rief er den jungen Ungarn zu.

Die Stille, so fuhr er fort, ist „das Tor zum Gebet, das wiederum das Tor zur Liebe ist (...) Das Gebet ist Dialog, es ist Leben“, sagte er und erinnerte an den Musiker Franz Liszt, der das Gebet mit der Ausübung seines Instruments verband. Der Heilige Vater forderte die Jugendlichen auch auf, „den Mut zur Wahrheit zu haben, der nicht darin besteht, zu zeigen, dass man nie Angst hat, sondern sich zu öffnen und seine Schwächen mit dem Herrn und mit anderen zu teilen, ohne zu verbergen, ohne sich zu verkleiden, ohne Masken zu tragen.“

Denn „der Herr, wie uns das Evangelium auf jeder Seite sagt, tut große Dinge nicht mit außergewöhnlichen Menschen, sondern mit wahren Menschen“, erklärte er. „Erinnere dich daran, dass niemand deinen Platz in der Geschichte der Kirche und der Welt einnehmen kann: Niemand kann das tun, was nur du tun kannst. Helfen wir uns also gegenseitig zu glauben, dass wir geliebt und wertvoll sind, dass wir für große Dinge geschaffen sind“, wünschte er sich am Ende der Ansprache.

Nach seiner Rückkehr in die Apostolische Nuntiatur führte der Papst ein kurzes Gespräch mit dem orthodoxen Metropoliten von Ungarn, Hilarion, dem ehemaligen Vorsitzenden der Abteilung für kirchliche Außenbeziehungen des Moskauer Patriarchats. Wie das Presseamt des Heiligen Stuhls mitteilte, dauerte das Gespräch etwa 20 Minuten und verlief in herzlicher Atmosphäre. Das Treffen in der Nuntiatur war nicht im Programm vorgesehen und Franziskus erklärte dies auf dem Rückflug: „Hilarion ist eine Person, die ich sehr respektiere. Wir hatten immer ein gutes Verhältnis zueinander. Und er war so höflich, zu mir zu kommen“, erklärte er. „Ich habe ihn auch am Flughafen gesehen. Hilarion ist ein intelligenter Mensch, mit dem man sich gut unterhalten kann. Und es ist notwendig, diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Es wird von Ökumene gesprochen. Das gefällt mir. Wir müssen die ausgestreckte Hand zu allen Menschen halten.“

Papst Franziskus in der St. Stephanskathedrale in Budapest

Sonntag, den 30. April

Der Pontifex feierte auf dem Kossuth-Lajos-Platz im Zentrum von Budapest vor 50.000 Menschen eine Messe. Metropolit Hilarion nahm daran teil. In seiner Predigt, die sich auf die Bedeutung der Gastfreundschaft konzentrierte, griff der Heilige Vater auf die Metapher der offenen Tür zurück, die es ermöglicht, in das „Gehege“ Jesu einzutreten und es zu verlassen, um die gute Nachricht zu verbreiten und Ungarn zu helfen, in der Brüderlichkeit zu wachsen.

„Am Anfang steht der Ruf Gottes, sein Wunsch, uns zu erreichen, seine Sorge um jeden von uns, die Fülle seiner Barmherzigkeit, die uns von Sünde und Tod retten will, um uns Leben in Fülle und Freude ohne Ende zu schenken“, sagte der Papst. „Auch heute, in allen Situationen des Lebens, in dem, was wir in unseren Herzen tragen, in unseren Verirrungen, in unseren Ängsten, in dem Gefühl der Niederlage, das uns manchmal überfällt, in dem Gefängnis der Traurigkeit, das uns einzuschließen droht, ruft er uns“, betonte er.

Was die Anwesenheit der ökumenischen Delegierten betrifft, so hat Gott „uns hier versammelt, damit, obwohl wir uns voneinander unterscheiden und verschiedenen Gemeinschaften angehören, die Größe seiner Liebe uns alle in einer einzigen Umarmung vereint“, erklärte er. In Bezug auf die Beziehungen innerhalb der katholischen Kirche und zu den verschiedenen Konfessionen rief Franziskus dazu auf, „Beziehungen der Brüderlichkeit und der Zusammenarbeit zu pflegen, ohne uns zu entzweien, ohne unsere Gemeinschaft als ein reserviertes Milieu zu betrachten, ohne uns von der Sorge einnehmen zu lassen, dass jeder seinen Raum verteidigt, sondern indem wir uns der gegenseitigen Liebe öffnen.“

Der Papst prangerte „die verschlossenen Türen unserer Gleichgültigkeit gegenüber denen, die in Leid und Armut leben, die verschlossenen Türen gegenüber denen, die fremd, anders, Migranten, arm sind“ an. Er forderte alle auf, „offen und integrativ miteinander umzugehen, um Ungarn zu helfen, in derjenigen Brüderlichkeit zu wachsen, die der Weg zum Frieden ist.“

Schließlich sprach der Pontifex an der Fakultät für Informatik und Bionik der Katholischen Péter-Pázmány-Universität vor der akademischen und kulturellen Welt. Er forderte dazu auf, über die Ursachen und Folgen der ökologischen Krise nachzudenken, „mit der Natur, die nur auf den instrumentellen Gebrauch reagiert, den wir von ihr gemacht haben“. Franziskus prangerte den Mangel an Grenzen an, der durch eine gesellschaftliche Entwicklung ermöglicht wird, die „das bedürfnisorientierte Individuum, das danach gierig ist, sich zu bereichern und die Realität an sich zu reißen“, hervorhebt.

Und er zitierte aus Robert Hugh Bensons Roman „Der Herr der Welt“, der 1910 veröffentlicht wurde. Dieser anglikanische Pastor, der Katholik wurde, beschreibt „eine von der Technik beherrschte Zukunft“, in der „alles im Namen des Fortschritts vereinheitlicht wird“. Diese Erzählung, so beschreibt der Papst, inszeniert „einen neuen ‚Humanitarismus‘, der die Unterschiede aufhebt, indem er das Leben der Völker auf Null reduziert und die Religionen abschafft.“

In dieser von Benson beschriebenen Welt „scheint es offensichtlich, dass man Kranke aussortieren und Euthanasie anwenden, nationale Sprachen und Kulturen abschaffen muss, um einen universellen Frieden zu erreichen, der sich in Wirklichkeit in eine Verfolgung verwandelt, die auf der Erzwingung von Zustimmung beruht.“ Die Gegenwart zeige, dass diese „düstere Analyse“ eine „prophetische“ Dimension gehabt habe, betonte er.

Papst Franziskus erklärte, dass Akademiker ihre Forschung so durchführen sollten, dass sie ihre eigenen Grenzen erkennen und ihre „Selbstüberschätzung“ zügeln. Während „das technokratische Denken einen Fortschritt verfolgt, der keine Grenzen zulässt, besteht der wirkliche Mensch auch aus Zerbrechlichkeit; und oft versteht er gerade dann, dass er von Gott abhängig und mit anderen und der Schöpfung verbunden ist.“

Mit Blick auf den „Übergang vom Kommunismus zum Konsumismus“ warnte er seine Zuhörer vor den Sackgassen des Übergangs „von einer gebremsten Freiheit zu einer ungebremsten Freiheit“. Nur Jesus „befreit den Menschen von seinen Abhängigkeiten und seiner Verschlossenheit“, betonte er und forderte die Universität auf, „ein Laboratorium der Hoffnung“ zu werden.

Der Pontifex flog anschließend zum internationalen Flughafen von Budapest, um nach Rom zurückzukehren.

Am 9. Mai veröffentlichte La Civilta Cattolica das Interview, das Papst Franziskus den ungarischen Jesuiten während seiner Reise gab. Eine der gestellten Fragen bezog sich auf das Zweite Vatikanische Konzil; er stellte klar, dass „das Konzil immer noch umgesetzt wird. Man sagt, dass es ein Jahrhundert dauert, bis ein Konzil assimiliert ist. Und ich weiß, dass der Widerstand gegen seine Dekrete schrecklich ist.“

Er fuhr fort: „Es gibt eine unglaubliche Unterstützung für den Restaurationismus, was ich „indietrismo“ [Rückständigkeit] nenne, wie es im Hebräerbrief (10,39) heißt: „Aber wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen.““ – Es ist anzumerken, dass dieser Paulus-Text sehr unpassend zitiert wird, denn er erwähnt diejenigen, die vom Glauben abfallen, wobei zurückweichen – oder sich zurückziehen – „den Glauben aufzugeben“ bedeutet.

„Der Fluss der Geschichte und der Gnade verläuft von den Wurzeln nach oben, wie der Saft eines Baumes, der Früchte trägt. Ohne diesen Fluss bleibt man leblos. Und die Umkehr bewahrt das Leben nicht, niemals. Man muss sich ändern, wie der heilige Vinzenz von Lérins in seinem Commonitorium schrieb, als er bemerkte, dass selbst das Dogma der christlichen Religion fortschreitet, sich im Laufe der Jahre festigt, sich mit der Zeit entwickelt und mit dem Alter vertieft. „Aber es handelt sich um eine Veränderung von unten nach oben. Die Gefahr heute ist der indietrismo, die Reaktion gegen die Moderne. Das ist eine nostalgische Krankheit. Deshalb habe ich entschieden, dass die Erlaubnis, nach dem Römischen Messbuch von 1962 zu zelebrieren, nun für alle neu geweihten Priester obligatorisch ist.

Nach allen notwendigen Konsultationen habe ich diese Entscheidung getroffen, weil ich festgestellt habe, dass die guten pastoralen Maßnahmen, die von Johannes Paul II. und Benedikt XVI. eingeführt wurden, auf ideologische Weise genutzt wurden, um die Zeit zurückzudrehen. Es war notwendig, diesem indietrismo ein Ende zu setzen, der nicht in der pastoralen Vision meiner Vorgänger lag.“

Als Antwort auf die Argumente von Papst Franziskus erinnerten wir schon einmal daran, was das Commonitorium des Heiligen Vinzenz von Lérins, das im Jahr 434 geschrieben wurde, wirklich aussagt: „II. 5. In der katholischen Kirche muss man sorgfältig darauf achten, dass man sich an das hält, was überall und immer und von allen geglaubt worden ist; denn das ist es, was wahrhaft und eigentlich katholisch ist. (...) 6. So wird es sein, wenn wir der Universalität, dem Altertum und der allgemeinen Zustimmung folgen.

Wir werden der Universalität folgen, wenn wir den Glauben, den die ganze Kirche bekennt, als einzig wahr bekennen (...); dem Altertum, wenn wir in keinem Punkt von den Gefühlen abweichen, die unsere heiligen Vorfahren und Väter geteilt haben; der Zustimmung schließlich, wenn wir in diesem Altertum die Definitionen und Lehren aller oder fast aller Bischöfe und Lehrer annehmen.

III. 1. Was soll der katholische Christ tun, wenn sich ein Teil der Kirche von der Gemeinschaft des allgemeinen Glaubens löst? 2. wenn eine neue Ansteckung versucht, nicht nur einen kleinen Teil der Kirche, sondern die ganze Kirche zu vergiften? 3. und wenn eine neue Ansteckung versucht, nicht nur einen kleinen Teil der Kirche, sondern die ganze Kirche zu vergiften? – Auch in diesem Fall wird seine große Sorge darin bestehen, an der Antike festzuhalten, die natürlich nicht mehr von einer wie auch immer gearteten verlogenen Neuerung verführt werden kann.“

Für den Papst müsste der heilige Vinzenz von Lérins mit dieser klaren Position eigentlich ein erklärter Rückständiger sein.

Related links

(Quellen: cath.ch/imedia/vatican news/FSSPX.actualités/DICI n°432 – FSSPX.Actualités)

Illustration 1 & 2: Banque d’images Alamy